使ってみよう!ひきだすにほんご 〜実践共有のコーナー〜

Let's Use ひきだすにほんご! ~Examples of use~

#011

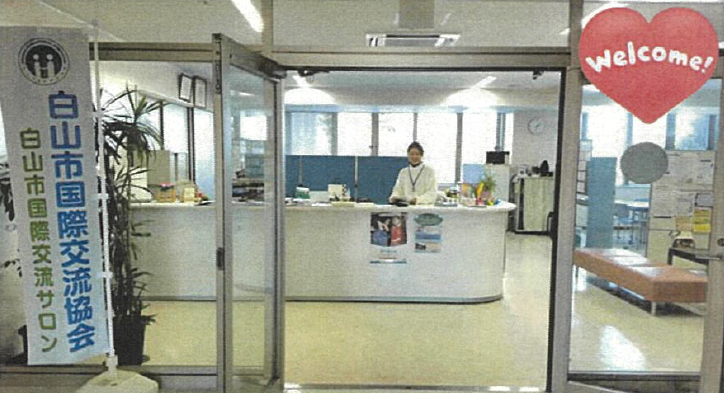

日本/白山市国際交流協会「わいわいカフェ」での活用例

他の実践例を見る

「ひきだすにほんご」を使って楽しく交流!

「ひきだすにほんご」の「スアン日本へ行く!」を地域の日本語活動で使用した実践報告をします。今回は、石川県白山市の国際交流サロンの交流型日本語活動「わいわいカフェ」で「スアン日本へ行く!」の#04「理想の部屋に住みたい!」を使用して教室活動を実施しました。

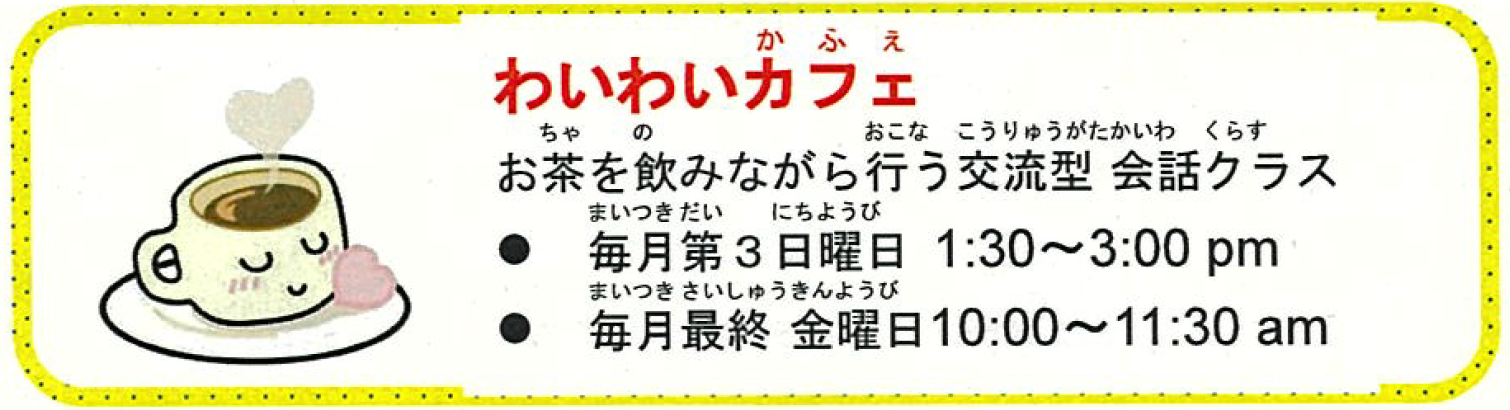

わいわいカフェ

「わいわいカフェ」は交流型の日本語活動として、2012年から白山市の国際交流サロンで実施しています。交流型の日本語活動を導入した経緯に関しては、日本語教育を通じて、外国にルーツをもつ人々と地域とのつながりをはぐくむことを目的として始まりました。

当時、白山市の日本語教室に通っている学習者には、仕事や生活の都合で決まった学習時間がとりにくい人が多いという特徴がありました。そのため、週1回テキストにそって進める学習活動だけでは、学習が続けにくい人もいました。また、「とりあえず現在の生活に必要な日本語を学びたい」「会社の中でコミュニケーションが取れる日本語を学びたい」などの声もありました。

また、日本語教室では、「教える人=日本人」「学ぶ人=外国人」という関係がありました。しかし、同じ地域で生活をする人がお互いを理解するためには、日本人も学習者のことを知る必要もあり、そのためには対等な立場で会話する機会が必要でした。

このような背景から月に一度、「わいわいカフェ」を実施することになりました。現在も、従来の教室にはない、飲み物やスナックを持ちこんで、よりリラックスして、会話そのものを楽しむ活動として実施されています。

交流型の活動の問題点

交流型の日本語活動は日本語習得以外の要素が多いため、ボランティアの日本語サポーター側からも、学習者側からも、「ただのおしゃべりの場」として認識されることがあります。そして、日本語を教えたいと思っている日本語サポーターがこのような活動に対してはあまり積極的にならず、従来の教える日本語教育を活動中に行ってしまうなどの問題があります。また、積極的に参加している日本語サポーターも毎回のテーマ設定をどのようにするか悩んでいます。

このように交流型の日本語活動は、日本語を教えるという観点からは難しく、話題を提供するのも意外に難しいという問題を抱えています。そのため、一時は石川県内に広まった交流型の日本語活動ですが、現在継続して実施している地域はあまりありません。

こんなふうに使いました!

「わいわいカフェ」では、90分間の活動時間を、3~4人のグループで自由に話します。今回は中国、ベトナム、インドネシア、タイ、日本の方17名が参加しました。

コーディネーターが提供したテーマを中心にしていますが、そこからどのように話が進んでもかまいません。この日は、「ひきだすにほんご」の#04が、スアンが自分の部屋をすてきに飾るために100円ショップへ行くという設定だったことから、「自分の部屋と買い物」をテーマにしました。参加者が話しやすいように次のような流れで話題を出していきました。

- 自分の部屋を絵にかいて、どんな部屋に住んでいるか、何があるかを紹介する

- 今、自分がほしいものについて話す

- ふだんどんなところに買い物に行くか話す

- 100均や100均でのおススメについて話す

- 「スアン日本へ行く!」#04「理想の部屋に住みたい」を見る

- 「買いたいものの名前を忘れてしまった」というシチュエーションを確認し、スアンと同じシチュエーションにあったことがあるか、そのようなときどのような「工夫」をするかを話す

- グループで話したことをみんなで共有する

活動を実施して感じたこと

まずは、「スアン日本へ行く!」には、テーマや話題提供をする内容がたくさんあるということを発見しました。そのため、活動では、自分の部屋、買い物、100円ショップなどについて話すことができました。これはテーマの設定が難しいと感じている日本語サポーターにとっては教材に出てくる内容をテーマとして選択することができるので便利です。「スアン日本へ行く!」を使うことは話題提供のいいきっかけとなると感じました。

次に、日本語を使う時のストラテジーがあるので「日本語を教えたい」と思う日本語サポーターにとっても学習者にとっても「ただのおしゃべり」以上のものという認識が生まれるかなと思いました。今回は、名前を忘れて一部分しか分からないときに「なんとか」を使って、「なんとか棒ってありますか?」、「タナカなんとかさんに会いました」、「松なんとか駅で集合します」など実際の会話で使えるストラテジーを映像を見ながら学んでいました。このようなストラテジーを一回の活動の目標とすると活動の内容も明確になります。この点も使いやすいなと思いました。

ただ、「ストラテジー」ということばは専門的な用語なので「話すときの工夫」として考えるといいと思います。そして、「日本人」も「外国人」も話すときに工夫をしていますので、自分自身のことばの活動を振り返る機会にもなります。そして、それを共有することでさらに一つのテーマにもなると感じました。

このように「スアン日本へ行く!」は、教材としてはかなり使いやすく、交流型の日本語活動には合っていると思います。ストラテジーのテーマもたくさんありますので、継続して使ってみたいなと思いました。

(横田隆志/北陸大学国際交流センター・

白山市国際交流協会日本語サポーター)

Sorry, this page is only available in Japanese.

このページは日本語のみでご覧いただけます